CULTURE COMPASS SEBAGAI ALAT BACA DALAM MEMAHAMI BUDAYA KERJA: INDONESIA VS ASEAN

CULTURE COMPASS SEBAGAI ALAT BACA DALAM MEMAHAMI BUDAYA KERJA: INDONESIA VS ASEAN

Oleh: Rezkiawan Tantawi

Pengajar di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dari sisi luas wilayah dan jumlah sumber daya manusia (populasi). Namun, potensi ini belum tercermin dalam produktivitas kerja. Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2024 menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar USD 14 per jam. Angka ini tertinggal jauh dari Singapura (USD 74), Malaysia (USD 26), bahkan Thailand (USD 24).

Selama ini, diskursus publik lebih banyak menyoroti isu-isu teknis seperti pendidikan, infrastruktur, dan teknologi sebagai penyebab rendahnya produktivitas. Namun, satu faktor mendasar yang justru sering luput adalah budaya organisasi yakni nilai-nilai kolektif yang membentuk cara kerja, kepemimpinan, dan relasi dalam lingkungan organisasi.

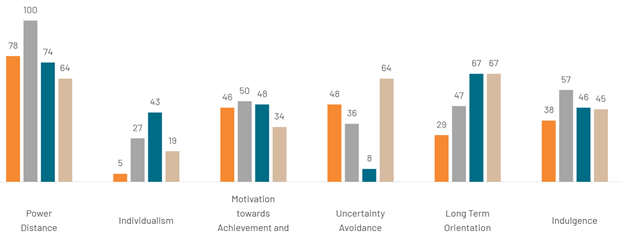

Melalui pendekatan Hofstede Insights dan alat ukur Culture Compass, penulis melakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis budaya organisasi Indonesia dan membandingkannya dengan tiga negara ASEAN yang lebih unggul secara produktivitas: Malaysia, Thailand, dan Singapura. Instrumen yang digunakan dikembangkan berdasarkan enam dimensi budaya nasional menurut Geert Hofstede dan dikalibrasi secara kontekstual dengan menggunakan aplikasi kultur kompas.

Hasil studi penulis menunjukkan bahwa budaya organisasi Indonesia memiliki pola yang sangat hierarkis, kolektivistik, dan berorientasi jangka pendek. Kombinasi ini menciptakan kondisi kerja yang cenderung stagnan, tidak adaptif terhadap perubahan, dan minim eksplorasi inovasi.

Hierarki yang Kaku, Kolektivisme yang Mengikat

Salah satu dimensi utama dalam kerangka kerja Hofstede yang sangat memengaruhi praktik manajerial adalah Power Distance Index (PDI), yang mencerminkan sejauh mana ketimpangan kekuasaan dan hierarki diterima dalam organisasi dan masyarakat. Indonesia mencatat skor PDI sebesar 78, menandakan struktur organisasi yang sangat bergantung pada otoritas atasan. Dalam praktiknya, banyak organisasi di Indonesia berjalan secara top-down, dengan ruang partisipasi bawahan yang terbatas. Hubungan antara pimpinan dan staf cenderung kaku dan formal, menyerupai hubungan guru dan murid, di mana bawahan cenderung menunggu instruksi, bukan berinisiatif.

Budaya ini menciptakan kecenderungan manajerial yang direktif dan sentralistik, di mana pemimpin dihormati karena posisinya alih-alih karena pencapaiannya. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia (MSDM), kondisi ini berdampak langsung pada desain pelatihan dan pengembangan yang lebih menekankan penguatan otoritas daripada pemberdayaan. Evaluasi kinerja pun sering kali berorientasi pada kepatuhan dan loyalitas, bukan pada inovasi atau kolaborasi tim.

Masalah ini diperparah oleh tingkat kolektivisme ekstrem yang ditunjukkan oleh skor individualisme Indonesia yang hanya sebesar 5 dari 100, terendah di antara negara ASEAN dalam studi ini. Budaya kolektivistik memang membawa keunggulan berupa solidaritas dan kerja sama jangka panjang. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan tantangan serius, khususnya dalam sistem penghargaan dan promosi jabatan, yang lebih sering didasarkan pada kedekatan sosial atau relasi personal daripada pencapaian kinerja individu. Hal ini menghambat meritokrasi dan mengerdilkan potensi pengembangan sumber daya manusia yang lebih berbasis kompetensi dan profesionalisme.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, yang mencatat skor PDI 74 dan individualisme 43, terlihat kontras yang tajam. Meskipun Singapura juga memiliki struktur hierarkis dan nilai-nilai Asia, negara tersebut berhasil menggabungkan budaya Konfusianisme dengan prinsip meritokrasi dan efisiensi modern. Sistem MSDM di Singapura cenderung adaptif terhadap manajemen berbasis kompetensi, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi individu untuk berkembang berdasarkan kemampuan, bukan sekadar hubungan.

Sementara itu, Malaysia (PDI 100, individualisme 27) dan Thailand (PDI 64, individualisme 19) menunjukkan pola budaya yang serupa dengan Indonesia, namun tetap terdapat perbedaan nuansa dalam relasi kekuasaan dan orientasi kolektif. Thailand, misalnya, lebih menekankan pada relasi paternalistik yang penuh perhatian, menciptakan suasana kerja yang lebih manusiawi dan tidak terlalu kaku. Sedangkan Malaysia, meski sangat hierarkis, tetap menjaga keharmonisan tim sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Hal ini cukup dilematis mengingat di satu sisi, nilai-nilai kolektivisme dan penghormatan terhadap otoritas membentuk stabilitas sosial dan struktur kerja yang dikenal secara turun-temurun; namun di sisi lain, pola-pola relasional ini justru dapat menghambat efisiensi organisasi dan inovasi SDM di era global yang semakin kompetitif. Meritokrasi, partisipasi, dan profesionalisme belum menjadi arus utama dalam banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta.

Dengan demikian, tantangan utama manajemen SDM di Indonesia adalah bagaimana merekonstruksi budaya organisasi yang tetap menghormati nilai-nilai lokal, tetapi secara bertahap membuka ruang untuk dialog, keterbukaan, dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Adaptasi kontekstual terhadap pendekatan MSDM yang lebih modern tidak dapat dilakukan secara instan, namun harus dimulai dari perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, sistem evaluasi kerja, hingga perancangan kebijakan pengembangan karier yang lebih adil dan objektif.

Orientasi Jangka Pendek: Investasi SDM yang Mandek

Dari sisi orientasi, skor Long-Term Orientation (LTO) Indonesia yang rendah, yaitu 29 menunjukkan bahwa budaya organisasi di Indonesia cenderung normatif, berfokus pada hasil cepat, dan sangat menghargai tradisi serta stabilitas saat ini dibandingkan dengan perencanaan masa depan. Skor ini jauh di bawah Thailand dan Singapura yang sama-sama mencatat angka 67, serta lebih rendah dari Malaysia yang mencatat skor 47.

Dalam praktik manajerial, orientasi jangka pendek berimplikasi pada pengambilan keputusan yang reaktif, minim perencanaan strategis jangka panjang, serta kurangnya investasi dalam pengembangan berkelanjutan terhadap karyawan. Program pelatihan pegawai, misalnya, sering kali dirancang untuk memenuhi target administratif sesaat, alih-alih diarahkan pada pembangunan kompetensi jangka panjang yang diperlukan untuk menciptakan talenta masa depan dan kepemimpinan berkelanjutan.

Budaya ini juga mendorong terciptanya sistem kerja yang fokus pada hasil instan. Sistem penilaian kinerja banyak berorientasi pada output jangka pendek ketimbang potensi, pertumbuhan progresif, atau kontribusi jangka panjang. Akibatnya, inovasi dan proses pembelajaran berjenjang seringkali tidak mendapat tempat yang proporsional. Bahkan, dalam banyak organisasi, kesabaran terhadap proses peningkatan kapasitas karyawan nyaris tidak terlihat, karena orientasi hasil langsung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pengembangan yang memerlukan waktu dan investasi.

Kondisi ini berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand. Keduanya menunjukkan pendekatan pragmatis dan berorientasi masa depan dalam pengelolaan SDM. Di Singapura, budaya organisasi sangat menghargai pembelajaran berkelanjutan, meritokrasi, dan efisiensi sumber daya, yang tampak dalam strategi jangka panjang seperti manajemen talenta dan insentif berbasis kinerja berkelanjutan. Sementara itu, Thailand menyeimbangkan nilai tradisional dengan strategi modern yang adaptif terhadap perubahan global, yang memungkinkan terciptanya stabilitas dan loyalitas karyawan melalui investasi dalam pelatihan jangka panjang dan sistem karier yang terstruktur.

Melihat perbandingan ini, jelas bahwa Indonesia menghadapi tantangan budaya yang serius dalam membangun daya saing SDM jangka panjang. Orientasi jangka pendek yang masih dominan, diperparah dengan kecenderungan simbolik dalam melihat kesuksesan (misalnya melalui “gengsi” atau status lahiriah), berpotensi menghambat pertumbuhan organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Reformasi budaya organisasi yang mendorong pergeseran ke arah orientasi masa depan menjadi suatu keniscayaan, terutama dalam menghadapi tuntutan perubahan teknologi, demografi, dan globalisasi dunia kerja.

Ketakutan terhadap Ketidakpastian dan Rendahnya Apresiasi Diri

Dalam hal penghindaran ketidakpastian, Indonesia sering kali digambarkan sebagai masyarakat dengan tingkat UA moderasi-rendah. Artinya, secara teoritis, masyarakat Indonesia memiliki toleransi terhadap ambiguitas dan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian. Budaya Jawa, yang dominan dalam struktur sosial Indonesia, bahkan menekankan nilai-nilai harmoni, kesopanan, dan penghindaran konflik langsung, yang seharusnya membuka ruang bagi pendekatan manajerial yang partisipatif dan penuh empati.

Namun, kenyataan di tingkat organisasi justru menunjukkan paradoks. Budaya organisasi di Indonesia menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap eksperimen dan perubahan. Inovasi sering kali terhenti di tataran wacana, tanpa keberanian untuk mengimplementasikannya. Karyawan dan manajer cenderung merasa lebih nyaman bertahan pada prosedur dan struktur lama yang dianggap aman, bahkan jika hal tersebut tidak lagi efektif. Sikap ini memperlihatkan bahwa penghindaran ketidakpastian dalam praktiknya cukup tinggi, meskipun data menunjukkan sebaliknya. Hal ini dapat dimaknai sebagai ketidaksesuaian antara nilai budaya makro dengan dinamika organisasi mikro, atau bisa juga disebabkan oleh ketidaksiapan sistem organisasi dalam mendukung perubahan yang berkelanjutan.

Ketika dikaitkan dengan dimensi Indulgence vs Restraint, masalah menjadi semakin kompleks. Indonesia mencatat skor 38, yang menempatkannya dalam kategori budaya Restraint. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menekan ekspresi pribadi, memprioritaskan kepatuhan terhadap norma sosial, dan menempatkan kerja sebagai kewajiban moral, bukan sebagai bagian dari ekspresi diri. Dalam konteks organisasi, hal ini berdampak pada rendahnya perhatian terhadap keseimbangan hidup dan kerja (work-life balance), serta minimnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan psikologis karyawan.

Budaya restraint ini menciptakan lingkungan kerja yang menuntut loyalitas tinggi, namun tidak memberikan ruang pemulihan seperti penghargaan non-material, fleksibilitas kerja, atau dukungan terhadap kesehatan mental. Dalam jangka panjang, pola seperti ini berpotensi menimbulkan stres kronis, kelelahan, dan burnout, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas dan meningkatkan turnover karyawan. Hal ini kontras dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang dengan skor indulgence lebih tinggi (57), mampu mendorong praktik-praktik MSDM yang lebih inovatif dan berfokus pada kesejahteraan individu.

Temuan ini memberikan pesan penting bagi para pemimpin organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Transformasi budaya organisasi menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Investasi dalam teknologi dan pelatihan tidak akan menghasilkan perubahan signifikan jika tidak dibarengi perubahan nilai-nilai kerja yang lebih partisipatif, meritokratis, dan berorientasi jangka panjang.

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah mendorong kepemimpinan transformasional yang membuka ruang dialog dan pemberdayaan; membangun sistem manajemen SDM berbasis kinerja yang seimbang antara tim dan individu; serta menata ulang program pelatihan agar menjadi strategi jangka panjang, bukan sekadar agenda tahunan.

Indonesia memiliki potensi SDM besar. Namun, tanpa perubahan cara pandang dan perilaku dalam organisasi, SDM ini justru berisiko menjadi beban struktural ~

Kategori

- Masih Kosong

Blogroll

- Masih Kosong