CULTURE COMPASS SEBAGAI ALAT BACA DALAM MEMAHAMI BUDAYA KERJA: INDONESIA VS ASEAN

CULTURE COMPASS SEBAGAI ALAT BACA DALAM MEMAHAMI BUDAYA KERJA: INDONESIA VS ASEAN

Oleh: Rezkiawan Tantawi

Pengajar di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dari sisi luas wilayah dan jumlah sumber daya manusia (populasi). Namun, potensi ini belum tercermin dalam produktivitas kerja. Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2024 menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar USD 14 per jam. Angka ini tertinggal jauh dari Singapura (USD 74), Malaysia (USD 26), bahkan Thailand (USD 24).

Selama ini, diskursus publik lebih banyak menyoroti isu-isu teknis seperti pendidikan, infrastruktur, dan teknologi sebagai penyebab rendahnya produktivitas. Namun, satu faktor mendasar yang justru sering luput adalah budaya organisasi yakni nilai-nilai kolektif yang membentuk cara kerja, kepemimpinan, dan relasi dalam lingkungan organisasi.

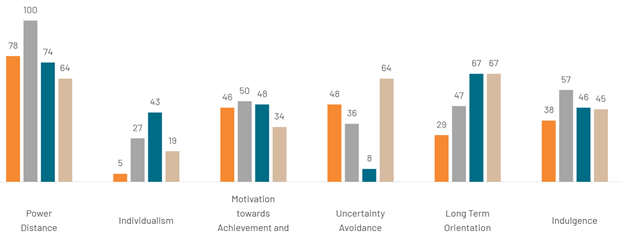

Melalui pendekatan Hofstede Insights dan alat ukur Culture Compass, penulis melakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis budaya organisasi Indonesia dan membandingkannya dengan tiga negara ASEAN yang lebih unggul secara produktivitas: Malaysia, Thailand, dan Singapura. Instrumen yang digunakan dikembangkan berdasarkan enam dimensi budaya nasional menurut Geert Hofstede dan dikalibrasi secara kontekstual dengan menggunakan aplikasi kultur kompas.

Hasil studi penulis menunjukkan bahwa budaya organisasi Indonesia memiliki pola yang sangat hierarkis, kolektivistik, dan berorientasi jangka pendek. Kombinasi ini menciptakan kondisi kerja yang cenderung stagnan, tidak adaptif terhadap perubahan, dan minim eksplorasi inovasi.

Hierarki yang Kaku, Kolektivisme yang Mengikat

Salah satu dimensi utama dalam kerangka kerja Hofstede yang sangat memengaruhi praktik manajerial adalah Power Distance Index (PDI), yang mencerminkan sejauh mana ketimpangan kekuasaan dan hierarki diterima dalam organisasi dan masyarakat. Indonesia mencatat skor PDI sebesar 78, menandakan struktur organisasi yang sangat bergantung pada otoritas atasan. Dalam praktiknya, banyak organisasi di Indonesia berjalan secara top-down, dengan ruang partisipasi bawahan yang terbatas. Hubungan antara pimpinan dan staf cenderung kaku dan formal, menyerupai hubungan guru dan murid, di mana bawahan cenderung menunggu instruksi, bukan berinisiatif.

Budaya ini menciptakan kecenderungan manajerial yang direktif dan sentralistik, di mana pemimpin dihormati karena posisinya alih-alih karena pencapaiannya. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia (MSDM), kondisi ini berdampak langsung pada desain pelatihan dan pengembangan yang lebih menekankan penguatan otoritas daripada pemberdayaan. Evaluasi kinerja pun sering kali berorientasi pada kepatuhan dan loyalitas, bukan pada inovasi atau kolaborasi tim.

Masalah ini diperparah oleh tingkat kolektivisme ekstrem yang ditunjukkan oleh skor individualisme Indonesia yang hanya sebesar 5 dari 100, terendah di antara negara ASEAN dalam studi ini. Budaya kolektivistik memang membawa keunggulan berupa solidaritas dan kerja sama jangka panjang. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan tantangan serius, khususnya dalam sistem penghargaan dan promosi jabatan, yang lebih sering didasarkan pada kedekatan sosial atau relasi personal daripada pencapaian kinerja individu. Hal ini menghambat meritokrasi dan mengerdilkan potensi pengembangan sumber daya manusia yang lebih berbasis kompetensi dan profesionalisme.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, yang mencatat skor PDI 74 dan individualisme 43, terlihat kontras yang tajam. Meskipun Singapura juga memiliki struktur hierarkis dan nilai-nilai Asia, negara tersebut berhasil menggabungkan budaya Konfusianisme dengan prinsip meritokrasi dan efisiensi modern. Sistem MSDM di Singapura cenderung adaptif terhadap manajemen berbasis kompetensi, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi individu untuk berkembang berdasarkan kemampuan, bukan sekadar hubungan.

Sementara itu, Malaysia (PDI 100, individualisme 27) dan Thailand (PDI 64, individualisme 19) menunjukkan pola budaya yang serupa dengan Indonesia, namun tetap terdapat perbedaan nuansa dalam relasi kekuasaan dan orientasi kolektif. Thailand, misalnya, lebih menekankan pada relasi paternalistik yang penuh perhatian, menciptakan suasana kerja yang lebih manusiawi dan tidak terlalu kaku. Sedangkan Malaysia, meski sangat hierarkis, tetap menjaga keharmonisan tim sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Hal ini cukup dilematis mengingat di satu sisi, nilai-nilai kolektivisme dan penghormatan terhadap otoritas membentuk stabilitas sosial dan struktur kerja yang dikenal secara turun-temurun; namun di sisi lain, pola-pola relasional ini justru dapat menghambat efisiensi organisasi dan inovasi SDM di era global yang semakin kompetitif. Meritokrasi, partisipasi, dan profesionalisme belum menjadi arus utama dalam banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta.

Dengan demikian, tantangan utama manajemen SDM di Indonesia adalah bagaimana merekonstruksi budaya organisasi yang tetap menghormati nilai-nilai lokal, tetapi secara bertahap membuka ruang untuk dialog, keterbukaan, dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Adaptasi kontekstual terhadap pendekatan MSDM yang lebih modern tidak dapat dilakukan secara instan, namun harus dimulai dari perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, sistem evaluasi kerja, hingga perancangan kebijakan pengembangan karier yang lebih adil dan objektif.

Orientasi Jangka Pendek: Investasi SDM yang Mandek

Dari sisi orientasi, skor Long-Term Orientation (LTO) Indonesia yang rendah, yaitu 29 menunjukkan bahwa budaya organisasi di Indonesia cenderung normatif, berfokus pada hasil cepat, dan sangat menghargai tradisi serta stabilitas saat ini dibandingkan dengan perencanaan masa depan. Skor ini jauh di bawah Thailand dan Singapura yang sama-sama mencatat angka 67, serta lebih rendah dari Malaysia yang mencatat skor 47.

Dalam praktik manajerial, orientasi jangka pendek berimplikasi pada pengambilan keputusan yang reaktif, minim perencanaan strategis jangka panjang, serta kurangnya investasi dalam pengembangan berkelanjutan terhadap karyawan. Program pelatihan pegawai, misalnya, sering kali dirancang untuk memenuhi target administratif sesaat, alih-alih diarahkan pada pembangunan kompetensi jangka panjang yang diperlukan untuk menciptakan talenta masa depan dan kepemimpinan berkelanjutan.

Budaya ini juga mendorong terciptanya sistem kerja yang fokus pada hasil instan. Sistem penilaian kinerja banyak berorientasi pada output jangka pendek ketimbang potensi, pertumbuhan progresif, atau kontribusi jangka panjang. Akibatnya, inovasi dan proses pembelajaran berjenjang seringkali tidak mendapat tempat yang proporsional. Bahkan, dalam banyak organisasi, kesabaran terhadap proses peningkatan kapasitas karyawan nyaris tidak terlihat, karena orientasi hasil langsung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pengembangan yang memerlukan waktu dan investasi.

Kondisi ini berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand. Keduanya menunjukkan pendekatan pragmatis dan berorientasi masa depan dalam pengelolaan SDM. Di Singapura, budaya organisasi sangat menghargai pembelajaran berkelanjutan, meritokrasi, dan efisiensi sumber daya, yang tampak dalam strategi jangka panjang seperti manajemen talenta dan insentif berbasis kinerja berkelanjutan. Sementara itu, Thailand menyeimbangkan nilai tradisional dengan strategi modern yang adaptif terhadap perubahan global, yang memungkinkan terciptanya stabilitas dan loyalitas karyawan melalui investasi dalam pelatihan jangka panjang dan sistem karier yang terstruktur.

Melihat perbandingan ini, jelas bahwa Indonesia menghadapi tantangan budaya yang serius dalam membangun daya saing SDM jangka panjang. Orientasi jangka pendek yang masih dominan, diperparah dengan kecenderungan simbolik dalam melihat kesuksesan (misalnya melalui “gengsi” atau status lahiriah), berpotensi menghambat pertumbuhan organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Reformasi budaya organisasi yang mendorong pergeseran ke arah orientasi masa depan menjadi suatu keniscayaan, terutama dalam menghadapi tuntutan perubahan teknologi, demografi, dan globalisasi dunia kerja.

Ketakutan terhadap Ketidakpastian dan Rendahnya Apresiasi Diri

Dalam hal penghindaran ketidakpastian, Indonesia sering kali digambarkan sebagai masyarakat dengan tingkat UA moderasi-rendah. Artinya, secara teoritis, masyarakat Indonesia memiliki toleransi terhadap ambiguitas dan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian. Budaya Jawa, yang dominan dalam struktur sosial Indonesia, bahkan menekankan nilai-nilai harmoni, kesopanan, dan penghindaran konflik langsung, yang seharusnya membuka ruang bagi pendekatan manajerial yang partisipatif dan penuh empati.

Namun, kenyataan di tingkat organisasi justru menunjukkan paradoks. Budaya organisasi di Indonesia menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap eksperimen dan perubahan. Inovasi sering kali terhenti di tataran wacana, tanpa keberanian untuk mengimplementasikannya. Karyawan dan manajer cenderung merasa lebih nyaman bertahan pada prosedur dan struktur lama yang dianggap aman, bahkan jika hal tersebut tidak lagi efektif. Sikap ini memperlihatkan bahwa penghindaran ketidakpastian dalam praktiknya cukup tinggi, meskipun data menunjukkan sebaliknya. Hal ini dapat dimaknai sebagai ketidaksesuaian antara nilai budaya makro dengan dinamika organisasi mikro, atau bisa juga disebabkan oleh ketidaksiapan sistem organisasi dalam mendukung perubahan yang berkelanjutan.

Ketika dikaitkan dengan dimensi Indulgence vs Restraint, masalah menjadi semakin kompleks. Indonesia mencatat skor 38, yang menempatkannya dalam kategori budaya Restraint. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menekan ekspresi pribadi, memprioritaskan kepatuhan terhadap norma sosial, dan menempatkan kerja sebagai kewajiban moral, bukan sebagai bagian dari ekspresi diri. Dalam konteks organisasi, hal ini berdampak pada rendahnya perhatian terhadap keseimbangan hidup dan kerja (work-life balance), serta minimnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan psikologis karyawan.

Budaya restraint ini menciptakan lingkungan kerja yang menuntut loyalitas tinggi, namun tidak memberikan ruang pemulihan seperti penghargaan non-material, fleksibilitas kerja, atau dukungan terhadap kesehatan mental. Dalam jangka panjang, pola seperti ini berpotensi menimbulkan stres kronis, kelelahan, dan burnout, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas dan meningkatkan turnover karyawan. Hal ini kontras dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang dengan skor indulgence lebih tinggi (57), mampu mendorong praktik-praktik MSDM yang lebih inovatif dan berfokus pada kesejahteraan individu.

Temuan ini memberikan pesan penting bagi para pemimpin organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Transformasi budaya organisasi menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Investasi dalam teknologi dan pelatihan tidak akan menghasilkan perubahan signifikan jika tidak dibarengi perubahan nilai-nilai kerja yang lebih partisipatif, meritokratis, dan berorientasi jangka panjang.

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah mendorong kepemimpinan transformasional yang membuka ruang dialog dan pemberdayaan; membangun sistem manajemen SDM berbasis kinerja yang seimbang antara tim dan individu; serta menata ulang program pelatihan agar menjadi strategi jangka panjang, bukan sekadar agenda tahunan.

Indonesia memiliki potensi SDM besar. Namun, tanpa perubahan cara pandang dan perilaku dalam organisasi, SDM ini justru berisiko menjadi beban struktural ~

Mendidik Manusia itu Subversif

"Mendidik manusia itu bukan cuma bikin pintar, tapi juga bikin waras"

Rezkiawan Tantawi--Pengajar Jurusan Manajemen FEB UNG

Sering kali orang bicara “pembangunan SDM” dengan gaya seminar ber-AC, pakai pointer laser dan grafik PowerPoint berslide-slide. Tapi mari kita tanya jujur: sudahkah kita benar-benar mendidik manusia, atau cuma menginstal keterampilan supaya mereka bisa kerja dan bayar cicilan?

Manusia bukan printer. Tidak bisa cuma dikasih input lalu keluar hasil rapi. Mendidik manusia itu lebih ada dramanya, ada baunya, kadang disundul juga. Tapi justru di situlah letak investasi paling strategis dalam membangun. Manusia!!!! Bukan gedung. Bukan jembatan. Apalagi patung.

Mendidik Itu Mengasah, Bukan Mengisi

Manusia bukan botol kosong yang harus diisi pengetahuan. Manusia ibarat kompor, perlu disulut, dijaga apinya, biar bisa masak ide-ide segar. Sayangnya, manusia sering kali dididik layaknya fotokopi: semua seragam, semua lulus, semua bingung mau ngapain setelahnya.

Organisasi juga Bukan Mesin, Tapi Taman

Bayangkan organisasi sebagai taman. Kalau yang kita tanam cuma satu jenis pohon (misalnya, cuma jago Excel semua), taman itu rapuh. Sekali hama datang, habis sudah. Tapi kalau kita tanam berbagai macam (yang jago writing,yang aktif speaking, yang bisa public relation) maka organisasi jadi resilien. Investasi dalam pendidikan manusia harus memupuk keragaman kapasitas, bukan hanya kepintaran semata.

Investasi SDM harus mengarah pada pembangkitan daya pikir dan empati. Kenapa empati? Karena organisasi itu bukan spreadsheet. Mereka hidup, dinamis, dan penuh gesekan. Dan hanya manusia-manusia waras yang bisa memeluk konflik dan mengubahnya jadi inovasi.

Infrastruktur juga penting, tapi manusia yang tahu cara berpikir strategis dan punya kompas moral yang sehat jauh lebih langka daripada beton dan aspal.

Mendidik manusia itu berarti menantang sistem yang ingin segalanya cepat, instan, dan bisa dikuantifikasi. Tapi investasi paling berani memang tidak selalu kelihatan hasilnya hari ini. Sama seperti menanam pohon, kita tanam sekarang, cucu kita panen nanti. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, ya siap-siap saja panen kekosongan.

Carut Marut Hubungan Industrial: Solusi Instan, Masalah Berulang

Carut Marut Hubungan Industrial: Solusi Instan, Masalah Berulang

Rezkiawan Tantawi

Pengajar di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

“PHK seolah sudah menjadi solusi default. Daya beli masyarakat turun, produksi diturunkan, lalu buruh dirumahkan”

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghantam Indonesia bukan lagi sekadar badai sesaat, melainkan telah menjelma menjadi musim yang tak kunjung reda. Kemnaker merilis dari 77 ribu orang di 2014 hingga menyentuh angka fantastis 80 ribu orang pada 2024, tren ini mencerminkan betapa rapuhnya struktur ketenagakerjaan nasional di tengah dinamika global maupun domestik. Kondisi ini semakin parah sejak pandemi Covid-19 menyerang, lalu perlahan mereda, namun tidak pernah kembali ke titik stabil. Tahun 2024, meski pandemi sudah berlalu, PHK justru kembali melonjak.

Penyebabnya bukan semata urusan pasar atau pandemi, tapi juga hasil racikan kebijakan yang "katanya" pro-investasi, namun malah menyingkirkan pekerja. Alih-alih memperkuat industri dalam negeri, pemerintah justru terlalu asyik memoles undangan bagi investor baru, tanpa cukup perhatian pada pelaku industri lama yang sudah berjasa menopang ekonomi bertahun-tahun. Kebijakan impor yang terlalu longgar membuat produk lokal terkapar tak berdaya. Ditambah dengan keterlambatan investasi pada mesin dan teknologi, industri kita tertinggal, tak kompetitif di mata global, apalagi domestik.

Tahun 2025 pun tidak memberi harapan lebih cerah justru makin pelik dengan politik dalam negeri yang tak menentu. Alokasi anggaran yang lebih fokus pada program populis seperti makanan bergizi gratis, sambil menyampingkan stabilitas ketenagakerjaan (anak kenyang, orang tua kehilangan pekerjaan). Ancaman baru berupa kenaikan PPN, pengurangan subsidi, dan naiknya premi BPJS akan makin menekan biaya operasional perusahaan. Dan seperti biasa, solusi tercepat dan termurah dari mereka yang duduk di ruang rapat adalah: PHK. Kondisi hubungan industrial pun semakin kompleks dengan adanya tekanan eksternal dari globalisasi. Kebijakan resiprokal tarif oleh Amerika Serikat turut menekan ekspor Indonesia.

PHK bukan hanya masalah statistik. Di balik angka-angka tersebut, terdapat kehidupan yang berubah, keluarga yang terpuruk, dan masa depan yang terancam. Ironisnya, sebagian besar PHK terjadi pada sektor-sektor padat karya seperti industri pengolahan, jasa, dan pertanian, sektor yang selama ini menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja terbesar.

PHK seolah sudah menjadi solusi default. Daya beli masyarakat turun, produksi diturunkan, lalu buruh dirumahkan. Apakah ini pola yang akan terus terjadi?

Jika kita menengok ke sejarah dan praktik internasional, kita akan menemukan pola hubungan industrial yang lebih adaptif. Hu, X., et al (2024) dalam studinya menyebutkan bahwa hubungan industrial tidak hanya bergantung pada sistem tripartite (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja), tetapi juga melibatkan aktor internasional (LSM global, organisasi hak asasi manusia, lembaga donor, perusahaan multinasional) yang membawa "senjata" berupa otoritas politik, pengaruh ekonomi, mobilisasi publik, dan pelatihan profesional sebagai alat tawar-menawar dalam membentuk sistem hubungan kerja yang lebih berkeadilan. Ini untuk memastikan bahwa efisiensi tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak pekerja. Sayangnya, paradigma ini belum sepenuhnya diadopsi secara serius dalam lanskap industri Indonesia saat ini.

Mengapa PHK selalu menjadi "solusi default" yang terus diulang dari tahun ke tahun? bukan karena tidak ada alternatif, tapi karena sistem tidak dibangun untuk menciptakan alternatif tersebut. Tidak ada mekanisme check and balance yang kuat dari aktor eksternal. Tidak ada dorongan internasional untuk menciptakan praktik industri yang berkelanjutan dan berkeadilan. Akibatnya, kebijakan seperti PP No. 35 Tahun 2021 justru mempercepat proses penghilangan pekerja tetap dengan dalih efisiensi.

Dalam perspektif yang berbeda, logika manajerial menekankan efisiensi jangka pendek jika terjadi tekanan pasar, menjadikan pengurangan tenaga kerja sebagai langkah yang cepat, terukur, dan langsung terlihat dampaknya dalam laporan keuangan. Pun demikian dalam pemikiran manajemen konvensional, keberhasilan sering kali diukur dari peningkatan laba, efisiensi biaya, dan respons cepat terhadap tekanan eksternal, sehingga PHK tampak sebagai pilihan yang rasional dan pragmatis.

Ini mencerminkan ketegangan antara logika pasar dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan ini menunjukkan kurangnya visi jangka panjang dan lemahnya pemahaman manajerial terhadap pentingnya aset manusia sebagai sumber daya strategis. Di sinilah letak kegagalan manajemen dalam menginternalisasi prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Jadi, jawaban atas pertanyaan di atas bukan hanya karena alasan ekonomis, tetapi juga karena kelemahan dalam sistem manajerial dan kelembagaan yang belum mampu membentuk kultur perusahaan yang berkomitmen pada kesejahteraan pekerja secara jangka panjang.

Ironinya, pemerintah kita justru lebih sibuk membangun narasi pertumbuhan ekonomi lewat karpet merah investasi, tetapi lupa merawat pondasi industrinya sendiri. Pelaku lama dibiarkan mati pelan-pelan oleh derasnya arus impor dan stagnasi teknologi, lalu disalahkan ketika tak lagi mampu bersaing. Dan ketika mereka tak mampu bertahan, buruhlah yang menjadi korban pertama. Sementara itu, bantuan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya sebatas "plester penahan luka" yang tidak pernah menyentuh sumber penyakitnya.

Kemitraan untuk Masa Depan: Mengatasi Stunting Melalui Pendekatan Kolaboratif

Kemitraan untuk Masa Depan: Mengatasi Stunting Melalui Pendekatan Kolaboratif

Rezkiawan Tantawi, S.E., M.M

Technical Team SDGs Center UNG pada Program MSP-GIZ & Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo. Stunting, yang mengacu pada kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Data menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 28,3%. Angka ini meningkat menjadi 30,8% pada tahun 2022, dan terus melonjak hingga 34,7% pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 3,9 poin persentase dari tahun 2022 ke 2023 mencerminkan percepatan dalam tren peningkatan stunting yang menjadi alarm bagi semua pihak.

Tingginya angka stunting ini tidak terlepas dari sejumlah faktor kompleks yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satunya adalah angka pernikahan dini yang tinggi, yang berkontribusi pada risiko malnutrisi bagi ibu dan anak. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat, pendapatan rumah tangga yang rendah, serta beban pengeluaran rumah tangga yang tinggi menjadi penyebab utama yang memperparah kondisi ini. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dari rumah tangga dengan pendapatan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stunting karena keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan sanitasi yang layak. Oleh karena itu, penanganan masalah stunting memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, pendekatan Multi-Stakeholder Partnerships (MSP) menjadi strategi yang relevan dan efektif. MSP adalah bentuk kemitraan yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, sektor swasta, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan dari setiap pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo bersama GIZ telah memprakarsai sebuah proyek yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menurunkan risiko stunting di Kabupaten Gorontalo. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menargetkan wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, tetapi juga untuk merancang intervensi berbasis data yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pendekatan kolaboratif ini mencakup beberapa aspek penting. yakni mendorong pelibatan aktif pemerintah daerah, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, untuk memastikan kebijakan dan program yang ada, selaras dengan upaya penurunan stunting. Peran OPD dalam menyediakan layanan dan pemilik program menjadi sangat krusial. Selain itu, keterlibatan NGO memungkinkan terjadinya inovasi dalam implementasi program di lapangan, seperti pemberian edukasi tentang gizi dan kesehatan ibu hamil, pengelolaan sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Sedangkan, kolaborasi dengan akademisi seperti SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo memungkinkan adanya kajian berbasis data yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi intervensi yang efektif.

Kemitraan ini juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan kader desa dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga. Selain itu, proyek ini juga memperhatikan dimensi ekonomi dengan memberikan dukungan kepada rumah tangga miskin melalui program pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga mereka dapat menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka.

Konteks global juga menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mengatasi stunting. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti menegaskan bahwa intervensi berbasis komunitas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Di beberapa negara, seperti Bangladesh dan Rwanda, keberhasilan program penurunan stunting dicapai melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, NGO, dan sektor swasta. Model kemitraan ini memberikan pelajaran berharga bahwa keterlibatan berbagai aktor dapat menciptakan dampak yang lebih besar dibandingkan jika hanya dilakukan oleh satu pihak.

Keberhasilan MSP bergantung pada koordinasi yang efektif dan komitmen antara semua pihak yang terlibat. Tanpa koordinasi yang baik, program kolaboratif dapat kehilangan arah dan fokus. Komitmen berguna untuk memastikan keberlanjutan program, bahwa upaya ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang. Dalam perspektif keberlanjutan, kemitraan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yakni no one left behind. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai SDGs dalam setiap langkah program, Kabupaten Gorontalo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengatasi stunting melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui artikel ini, penulis ingin menegaskan bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga isu pembangunan yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif seperti MSP menjadi solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Dengan mengedepankan kemitraan, dan berorientasi pada keberlanjutan, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Kabupaten Gorontalo. Masa depan tanpa stunting adalah masa depan di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif bagi bangsa.

Menyulap Pemuda Desa Jadi Pahlawan Ekonomi: Tantangan SDM 5.0

Kita semua tahu bahwa pemuda memiliki potensi luar biasa. Pemuda adalah inovator, pemikir kreatif, dan kadang-kadang, penentu arah masa depan. Pemuda selalu menjadi tulang punggung perubahan dan inovasi dalam setiap generasi. Sejarah telah membuktikan bahwa dari tangan pemuda, gerakan-gerakan besar dan transformasi sosial-ekonomi lahir.

Indonesia, dengan populasi mudanya yang signifikan, bersiap untuk menuju Indonesia Emas 2045. Agar cita-cita ini terwujud, kompeten saja tidak cukup, tetapi juga inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tengah revolusi digital dan perkembangan industri berbasis pengetahuan. Sumber Daya Manusia 5.0, tidak hanya menuntut penguasaan hard skills tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, dan kolaboratif. Pemuda perlu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal agar inovasi yang diciptakan tidak sekadar modern, tetapi relevan dengan konteks Indonesia. Ini adalah momentum penting untuk menciptakan pahlawan baru yang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional.

Pemuda bisa menjadi agen perubahan yang mengubah wajah ekonomi kita. Namun, mari kita tidak berpura-pura bahwa semua ini mudah. Di tengah semua pencapaian dan inovasi, hari ini, pemuda kita berhadapan dengan tantangan besar. Mayoritas daerah di Indonesia masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan akses pendidikan. Pemuda di kawasan pedesaan dan wilayah terpencil kerap terhambat dalam mengembangkan potensi karena terbatasnya fasilitas teknologi dan akses pendidikan tinggi. Hal ini berisiko menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam, yang pada akhirnya menghalangi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal.

Padahal, harusnya Bonus demografi menjadi katalisator bagi pembangunan. Namun sebaliknya, tingginya pengangguran di kalangan pemuda, terutama lulusan pendidikan menengah ke atas, menjadikan bonus demografi justru sebagai ancaman. Ini menjadi isu kritis karena sektor-sektor ekonomi tradisional, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, tidak lagi menarik bagi generasi muda. Banyak pemuda lebih memilih bekerja di sektor industri dan jasa yang berkembang di perkotaan. Akibatnya, menambah beban kota dalam menyediakan lapangan kerja dan layanan publik yang pada akhirnya kebanyakan pemuda lari ke sektor informal dengan pendapatan rendah dan ketidakpastian karir.

Pemanfaatan bonus demografi di pedesaan memerlukan strategi terpadu yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan pemuda. Memperkuat sektor pertanian dan perikanan dengan inovasi teknologi serta mendorong berkembangnya industri kreatif dan UMKM di desa, ditambah pemberian pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan bagi pemuda pedesaan sangat penting untuk mengatasi mismatch kompetensi. Pun begitu harus didukung investasi di sektor-sektor potensial di pedesaan agar dapat menyerap tenaga kerja muda.

Pemanfaatan ekonomi digital juga membuka peluang bagi pemuda pedesaan untuk terlibat dalam pasar kerja global. Dengan akses internet dan pelatihan digital yang memadai, mereka bisa menjadi pelaku usaha berbasis teknologi, tanpa harus bermigrasi ke kota. Inisiatif seperti desa digital dan program pemberdayaan pemuda desa dapat berperan besar dalam mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, optimalisasi bonus demografi juga harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat peran pemuda desa, agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi disulap menjadi aktor perubahan yang memajukan daerah dan bangsa. Sebab Sumpah Pemuda bukan sekedar nostalgia sejarah, tetapi juga panggilan untuk bertindak di zaman ini.

Kategori

- Masih Kosong

Blogroll

- Masih Kosong