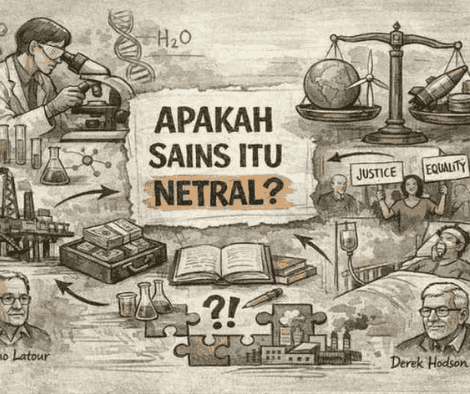

Apakah Sains itu Netral?

Pertanyaan “apakah sains itu netral?” terdengar sederhana, tetapi jawabannya justru membawa kita pada perdebatan panjang dalam filsafat ilmu, pendidikan, dan praktik riset modern. Selama bertahun-tahun, kita dibiasakan untuk memandang sains sebagai aktivitas objektif, bebas nilai, dan berdiri di atas fakta semata. Data adalah data. Angka adalah angka. Alam berbicara apa adanya, tanpa campur tangan manusia.

Namun, benarkah demikian?

Pandangan tentang netralitas sains berakar kuat pada tradisi positivisme dan rasionalisme modern. Dalam kerangka ini, sains dipahami sebagai upaya menemukan kebenaran objektif melalui metode yang ketat, terukur, dan dapat direplikasi. Bahkan pemikir seperti Max Weber pernah menekankan pentingnya value neutrality, bahwa ilmuwan seharusnya memisahkan fakta dari nilai agar pengetahuan tidak tercemar oleh kepentingan pribadi atau ideologi.

Masalahnya, sains tidak pernah hidup di ruang hampa.

Pilihan topik penelitian, sumber pendanaan, metode yang digunakan, hingga bagaimana hasil riset diterapkan dalam kebijakan atau teknologi, semuanya melibatkan keputusan manusia. Dan setiap keputusan manusia selalu membawa nilai. Mengapa riset energi fosil jauh lebih masif daripada energi terbarukan selama puluhan tahun? Mengapa beberapa penyakit mendapat perhatian riset besar, sementara penyakit lain yang menimpa kelompok marjinal sering terabaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa sains bergerak dalam lanskap sosial, politik, dan ekonomi tertentu.

Di sinilah kritik terhadap mitos netralitas sains mulai menguat. Dalam pendidikan sains, Derek Hodson secara tegas mengingatkan bahwa mengajarkan sains seolah-olah bebas nilai justru berbahaya. Ketika mahasiswa hanya diajak menguasai konsep dan teknik, tanpa diajak merefleksikan dampak sosial dan etisnya, sains berisiko menjadi alat yang efisien, tetapi tidak bijaksana.

Lebih jauh lagi, pemikir seperti Bruno Latour menunjukkan bahwa fakta ilmiah tidak hanya “ditemukan”, tetapi juga dikonstruksi melalui jejaring laboratorium, instrumen, institusi, dan konsensus komunitas ilmiah. Ini bukan berarti sains fiktif atau sembarangan, melainkan menegaskan bahwa objektivitas sains selalu dicapai melalui proses sosial yang kompleks, bukan melalui kemurnian absolut.

Lalu, jika sains tidak sepenuhnya netral, apakah itu berarti sains menjadi tidak ilmiah?

Justru sebaliknya. Mengakui bahwa sains mengandung nilai adalah langkah menuju sains yang lebih bertanggung jawab. Netralitas bukan dihapus, tetapi diredefinisi. Objektivitas tidak lagi dipahami sebagai ketiadaan nilai, melainkan sebagai keterbukaan terhadap kritik, transparansi metode, dan kesadaran akan dampak sosial dari pengetahuan yang dihasilkan.

Dalam konteks pendidikan, pertanyaan “apakah sains itu netral?” seharusnya tidak dijawab dengan ya atau tidak secara hitam-putih. Pertanyaan ini lebih tepat dijadikan pintu refleksi: nilai apa yang sedang kita bawa ketika mengajarkan sains? Untuk siapa pengetahuan ini bekerja? Dan dampak apa yang mungkin muncul dari praktik ilmiah kita?

Di tengah krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial, sains yang berpura-pura netral justru berisiko abai. Sebaliknya, sains yang sadar nilai tanpa kehilangan ketelitian ilmiahnyadapat menjadi kekuatan transformasi. Bukan hanya membuat kita lebih pintar, tetapi juga lebih bertanggung jawab sebagai manusia.

Dan mungkin, di situlah tugas terbesar sains hari ini.